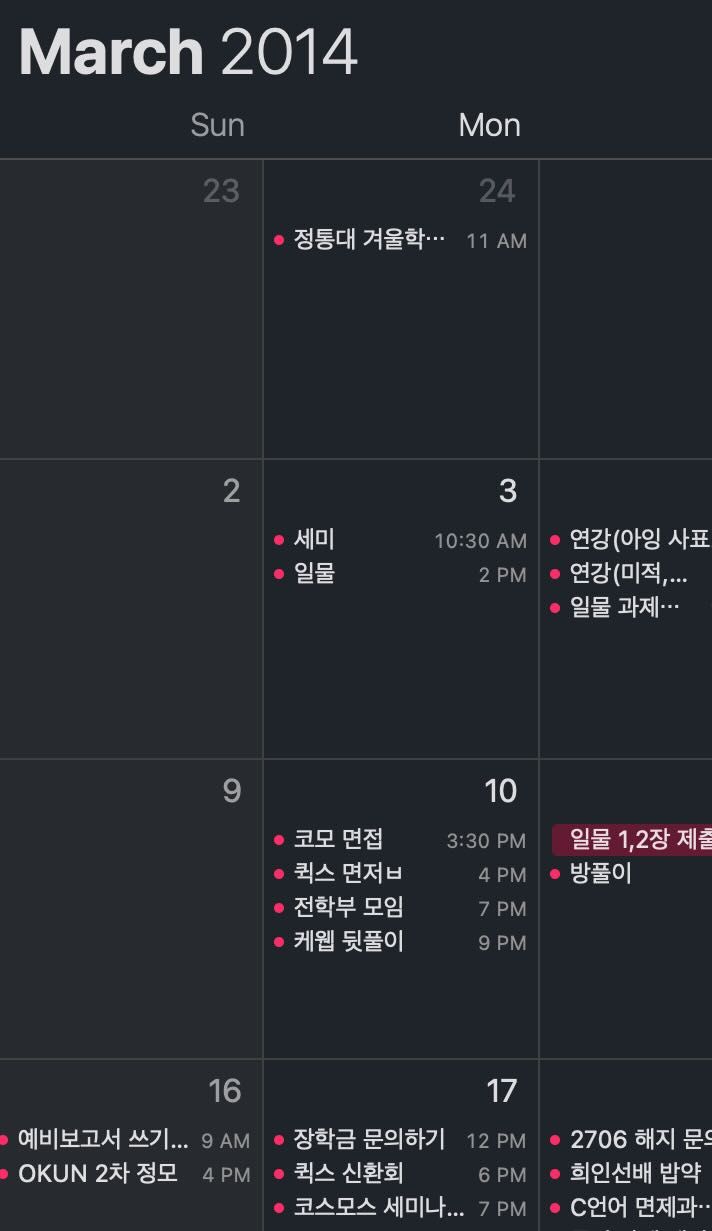

8년 전 캘린더

스스로 '내가 남긴 발자취'를 날리는 행위를 경계하는 점에 대해 상당한 강박이 있다고 생각한다. 특히 디지털화된 자료는 내가 컨트롤할 수 있는 부분이 많기에 더더욱 그렇다. 사진첩에는 14년 전 중학교 시절 디지털 카메라로 찍은 사진부터 저장이 되어있고, 스마트폰을 쓰기 시작한 이후로 연락처도 단 한번도 날려본 적이 없다(오히려 내 번호를 포함하여 사람들의 번호가 바뀐 경우가 훨씬 더 많다). 그런데 8년 전 새내기 시절 캘린더도 남아있을줄은 상상도 못 했다.

예전 캘린더를 보면서 8년 전 새내기 시절에 내가 뭘 했는지가 어느정도 떠오르는 것 같다. 사실 이쯤 되면 그 때는 내가 뭘 했는지, 어떻게 살았는지에 대한 기억은 점차 희미해지기 마련인데 우연히 다시 보니깐 아련하면서도 새롭다. 그리고 저 때 나름대로 열심히 산 흔적은 "예전에 내가 뭐하고 살았지" 하는 간간히 드는 의문점에 대한 훌륭한 답이기도 한 것 같다.